55kai卡盟作为近年来在虚拟商品交易领域频繁出现的平台,其以“低价充值”“高效到账”为卖点吸引大量用户,但伴随流量增长的,是日益凸显的潜在风险。用户在追求便利与实惠的同时,必须清醒认识到这类平台背后可能存在的安全隐患,警惕55kai卡盟的潜在风险!用户需高度注意不应只是一句口号,而应成为参与虚拟交易时的核心准则。从交易模式到资金安全,从信息保护到法律合规,55kai卡盟的每一个环节都可能暗藏风险,稍有不慎便可能导致用户权益受损。

55kai卡盟的运作模式,本质上是依托虚拟商品交易的“灰色地带”搭建的第三方平台。其核心业务集中在游戏点卡、话费充值、会员服务等虚拟商品的折扣销售,通过宣称“内部渠道”“代理价优势”吸引用户充值预付款。这种模式看似打破了传统充值的层级差价,实则缺乏透明的供应链支撑。用户在充值时往往被“低价”蒙蔽,忽略了平台是否具备正规经营资质、虚拟商品来源是否合法等关键问题。事实上,大量类似卡盟平台通过非正规渠道获取低价充值资源,甚至存在盗用运营商或游戏厂商优惠政策的违法行为,一旦上游渠道中断,用户预付资金便可能打水漂,这种55kai卡盟的潜在风险直接关系到用户的资金安全。

在交易环节,55kai卡盟的技术漏洞与管理缺陷进一步放大了风险。部分平台为降低成本,采用简易的第三方支付接口或个人账户收款,而非受监管的对公账户,这种操作不仅违反支付结算管理规定,也为用户资金追踪埋下隐患。更有甚者,平台在用户充值后以“系统延迟”“库存不足”等理由拖延服务,甚至直接关闭跑路。近年来,多地警方通报的案例显示,以卡盟名义实施的诈骗案频发,犯罪团伙利用用户贪图便宜的心理,通过建立虚假卡盟平台骗取充值款,这类案件中,用户需高度注意的不仅是平台信誉,更是交易背后的资金流向。55kai卡盟若未能建立完善的交易保障机制,用户便极易成为“韭菜”,预付资金一旦被挪用,追回难度极大。

信息泄露是55kai卡盟用户面临的另一重隐性风险。用户在注册充值时,通常需要提供手机号、身份证号、支付账户等敏感信息,而部分卡盟平台为追求快速扩张,忽视数据安全防护,导致用户信息被非法收集、贩卖。这些信息一旦流入黑产市场,可能被用于精准诈骗、盗刷账户等违法犯罪活动,用户在享受“低价充值”的同时,却可能陷入“信息裸奔”的困境。更值得警惕的是,55kai卡盟若存在与第三方数据黑产的灰色合作,其风险便不再是单纯的平台失信,而是对用户隐私权的系统性侵害。这种55kai卡盟的潜在风险具有隐蔽性和滞后性,用户往往在信息被滥用后才追悔莫及,此时维权成本极高。

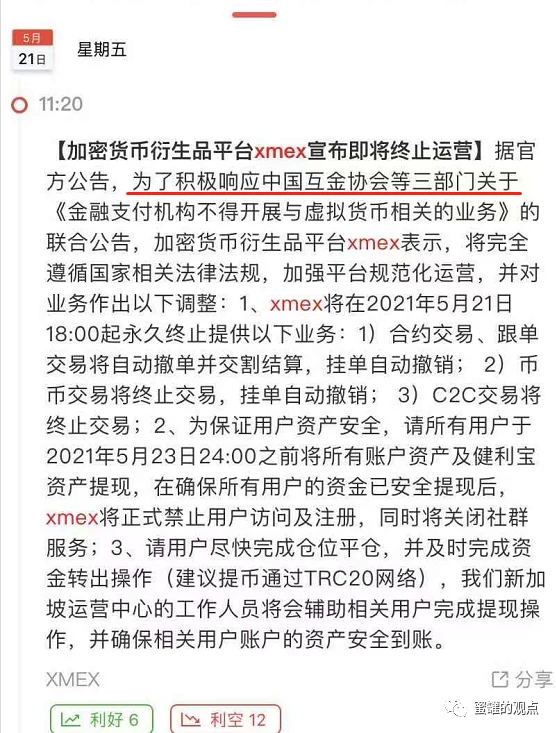

从法律层面看,55kai卡盟的合规性存在诸多疑问。虚拟商品交易领域对平台资质有严格要求,需具备《增值电信业务经营许可证》《网络文化经营许可证》等资质,但大量卡盟平台为规避监管,往往未取得相关许可便擅自开展业务。55kai卡盟若属于此类情况,其交易行为本身便处于法律灰色地带,用户权益一旦受损,可能面临“维权无门”的困境。此外,部分卡盟平台涉及虚拟货币交易、洗钱等非法活动,用户若不慎参与,可能 unknowingly 触碰法律红线。这种用户需高度注意的法律风险,往往被低价诱惑所掩盖,直到执法部门介入调查时,用户才意识到自己已成为违法链条的“帮凶”。

面对55kai卡盟的多重风险,用户并非只能被动承受,而是应通过主动防范降低损失。首先,核实平台资质是基础,可通过国家企业信用信息公示系统查询企业注册信息,确认其是否具备虚拟商品经营资质;其次,谨慎选择支付方式,避免一次性大额充值,优先选择第三方担保交易,降低资金被挪用的风险;再次,警惕“低价陷阱”,对于远低于市场价的充值服务,需保持理性判断,避免因小失大。更重要的是,用户应树立“风险自担”意识,充分认识到虚拟商品交易的高风险性,警惕55kai卡盟的潜在风险不仅是对平台的审视,更是对自身交易习惯的反思。

55kai卡盟的案例折射出虚拟商品交易领域的普遍乱象,在数字经济蓬勃发展的今天,便利性与安全性往往难以兼顾,但用户完全可以通过提升风险意识筑牢“防火墙”。用户需高度注意不应是一句空洞的警示,而应转化为每一次交易前的资质核查、每一次充值时的金额控制、每一次信息提交时的审慎判断。唯有如此,才能在享受虚拟交易带来便利的同时,远离55kai卡盟这类平台背后的风险漩涡,真正守护好自己的资金与信息安全。