非梦卡盟测试号这类虚拟性格测试工具的兴起,正悄然改变着人们探索自我认知的方式——当用户在虚拟卡盟的互动场景中完成一系列选择,系统输出的不仅是性格标签,更是那些日常被社交面具、生活惯性所遮蔽的深层特质。你的性格隐藏了什么秘密?这个问题或许能在非梦卡盟测试号的算法逻辑与心理模型中找到线索。

从概念上看,非梦卡盟测试号并非传统意义上的心理量表,而是将性格测试融入虚拟互动场景的创新形式。用户通过“卡券收集”“任务闯关”“虚拟交易”等游戏化行为,在决策、协作、竞争等情境中自然流露性格倾向。比如在“限时卡券抢购”任务中,用户是选择稳妥的低价卡券,还是冒险尝试高收益但稀缺的隐藏卡券,系统会记录这类选择并关联到“风险偏好”“决策风格”等维度。这种“情境化测试”打破了传统问卷的刻板印象,让性格评估在更接近真实生活的动态中进行,从而捕捉到那些连用户自身都未曾察觉的隐性特质。

其心理学基础深植于现代人格理论与认知科学。弗洛伊德提出的“潜意识”理论认为,人的行为常受隐藏欲望驱动;荣格的“阴影自我”则强调个体会压抑不被社会认可的性格面向。非梦卡盟测试号正是通过设计“去防御化”的虚拟场景,让用户在无意识中暴露真实偏好。例如,在“虚拟卡盟资源分配”任务中,用户需在“个人收益最大化”与“团队资源公平分配”间权衡,这种选择往往绕过理性包装,直指用户的价值观底色——是更倾向于竞争型人格还是合作型人格,是结果导向还是过程导向,这些隐藏的秘密在算法的交叉验证下逐渐清晰。

非梦卡盟测试号的应用价值远不止于娱乐化的“性格吐槽”。在个人成长领域,它成为一面“自我认知的镜子”。许多用户反馈,测试结果揭示了自己长期忽略的特质:比如表面随和的人,测试数据显示其“隐性控制欲”较高;看似果断的决策者,实则存在“高回避型焦虑”。这些发现促使用户反思日常行为模式,例如职场中为何总因“怕冲突”而妥协,亲密关系里为何因“过度独立”疏离他人。测试号生成的“性格发展报告”会针对隐藏特质提供改进建议,如“适度表达需求”“练习在压力下延迟决策”,帮助用户将认知转化为行动。

在社交与职业场景中,非梦卡盟测试号的价值同样显著。现代社交中,“人设管理”让真实性格被层层包裹,而测试号通过虚拟互动生成的“性格画像”,能帮助用户理解他人行为背后的逻辑。例如,发现同事“高敏感型隐藏特质”后,沟通中会注意避免刺激性的直白表达;认识到伴侣“低冲突倾向”后,矛盾处理会更侧重“情绪缓冲”而非“即时解决问题”。职业领域,企业HR开始将非梦卡盟测试号作为辅助工具:销售岗位需匹配“高挫折容忍度”与“关系建立能力”,技术岗位则看重“深度专注力”与“系统性思维”。测试号不仅能识别候选人的显性优势,更能挖掘其“潜力型隐藏特质”——比如表面内向的程序员可能具备“高创造性洞察力”,这种发现为人才配置提供了新视角。

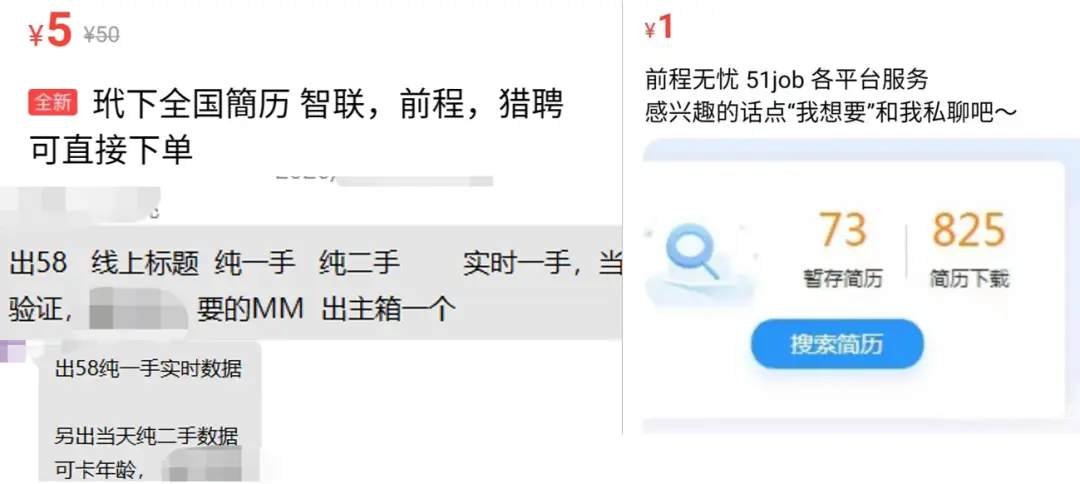

然而,非梦卡盟测试号的快速发展也伴随着挑战与隐忧。首先是数据隐私问题:用户的性格数据、行为记录包含大量个人信息,若平台缺乏完善的数据加密与权限管理,可能导致信息泄露或滥用。部分测试号为追求商业利益,过度收集用户社交关系、消费习惯等无关数据,甚至将性格标签精准推送广告,这种“数据绑架”让用户陷入“透明困境”。其次是测试准确性争议:性格本身具有动态性与复杂性,而虚拟场景的模拟性难以完全覆盖现实生活的多变性。算法若基于小样本数据训练,可能产生“幸存者偏差”——例如以年轻用户为主的测试样本,会导致对中老年群体性格特质的误判。更值得警惕的是“标签化陷阱”:当用户过度依赖测试结果定义自我,可能陷入“性格宿命论”,忽视后天成长与环境对人格的塑造作用。

展望未来,非梦卡盟测试号的发展将呈现技术与人文的深度融合趋势。一方面,AI技术的迭代将推动测试精度提升:通过引入自然语言处理分析用户在虚拟对话中的语言风格(如用词复杂度、情感倾向),结合眼动追踪、微表情捕捉等技术,构建多模态性格评估模型,让隐藏特质的挖掘更接近“潜意识层面”。另一方面,伦理规范将成为行业发展的底线:未来或将建立“性格测试数据分级制度”,区分基础性格数据与敏感个人信息,明确数据使用边界;同时开发“反标签化”机制,在测试结果中强调“性格的可塑性”,引导用户以成长型视角看待自我。

归根结底,非梦卡盟测试号的价值不在于定义“你是谁”,而在于揭示“你可能成为谁”。性格的秘密从来不是冰冷的算法结论,而是自我认知的起点——当我们在虚拟测试中直面那些被隐藏的特质,或许才能真正开始在现实中成为更完整的自己。毕竟,真正的自我探索,永远始于对“未知”的好奇,终于对“真实”的接纳。