在现代社会,随着经济多元化的发展和个人职业规划的多样化,越来越多的人开始关注副业这一话题。政府人员作为社会管理和服务的重要力量,他们的职业行为和规范也备受关注。那么,政府人员是否可以从事副业?这一问题不仅涉及到公务员的职业操守,还关系到公共利益和社会公平。

首先,我们需要明确政府人员的身份和职责。政府人员,即公务员,是国家行政机关的工作人员,他们的主要职责是依法履行公务,维护社会秩序,保障公共利益。公务员的职业特点决定了他们的行为必须受到严格的规范和约束。根据《中华人民共和国公务员法》的相关规定,公务员应当全心全意为人民服务,不得利用职务之便谋取私利。

然而,随着社会经济的发展和个人需求的多样化,公务员是否可以从事副业成为一个值得探讨的问题。一方面,副业可以为公务员提供额外的经济收入,缓解生活压力;另一方面,副业可能会分散公务员的精力,影响其本职工作的质量和效率,甚至引发利益冲突和腐败问题。

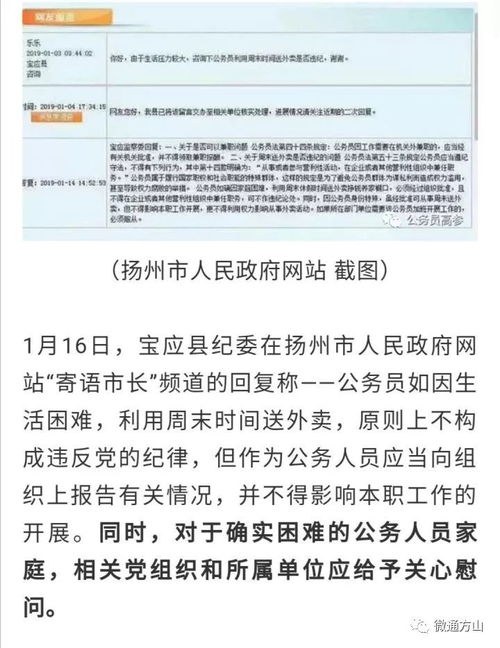

在探讨这一问题之前,我们需要了解当前法律法规对公务员从事副业的具体规定。根据《公务员法》第53条的规定,公务员不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这一规定明确了对公务员从事副业的基本限制。

然而,法律的规定并非一刀切。在某些特定情况下,公务员从事副业是可以被允许的。例如,某些技术性较强的岗位,公务员在不影响本职工作的前提下,可以利用自己的专业知识从事技术咨询等副业。此外,一些非营利性的公益活动,如志愿服务、学术研究等,也是可以被接受的。

在实际操作中,公务员从事副业需要遵循以下几个原则:

首先,不得影响本职工作。公务员的首要职责是履行公务,任何副业活动都不能干扰和影响其本职工作的正常开展。如果副业活动导致公务员无法全身心投入工作,甚至出现迟到、早退、旷工等现象,显然是不被允许的。

其次,不得利用职务之便谋取私利。公务员在从事副业时,必须严格遵守法律法规,不得利用职务上的便利为自己或他人谋取不正当利益。例如,利用职务信息进行内幕交易、利用职权为副业活动提供便利等行为,都是严格禁止的。

再次,不得损害公共利益和政府形象。公务员作为国家行政机关的代表,其行为直接关系到政府的形象和公信力。因此,公务员从事副业时,必须确保其行为不损害公共利益,不损害政府的形象和声誉。

此外,必须进行申报和审批。为了加强对公务员从事副业的管理和监督,公务员在从事副业前,应当向所在单位进行申报,并经过相关部门的审批。通过申报和审批制度,可以有效防止公务员从事不当副业,确保其行为的合法性和合规性。

在具体实践中,不同地区和部门对公务员从事副业的规定可能存在差异。例如,某些地区可能对公务员从事技术咨询、学术研究等副业持较为宽松的态度,而某些地区则可能严格禁止任何形式的副业活动。因此,公务员在考虑从事副业时,应当详细了解所在地区和部门的具体规定,避免因违反规定而受到处罚。

从国际经验来看,许多国家对公务员从事副业也有类似的规定。例如,美国联邦政府规定,公务员在从事副业前必须获得所在机构的批准,且副业活动不得与本职工作存在利益冲突。英国则要求公务员在从事副业时,必须确保其行为不损害公共利益和政府形象。

总的来说,政府人员是否可以从事副业,这一问题并非简单的“可以”或“不可以”,而是需要综合考虑法律法规、职业操守、公共利益等多方面因素。在确保不影响本职工作、不利用职务之便谋取私利、不损害公共利益和政府形象的前提下,公务员从事某些特定类型的副业是可以被允许的。

在实际操作中,公务员应当严格遵守相关法律法规,遵循职业道德,审慎选择副业类型,并主动进行申报和审批,确保其行为的合法性和合规性。同时,相关部门也应加强对公务员从事副业的管理和监督,建立健全相关制度和机制,确保公务员队伍的廉洁和高效。

通过对这一问题的深入探讨,我们可以更好地理解公务员职业行为的规范和要求,促进公务员队伍的健康发展和公共利益的保障。政府人员作为社会的管理者和服务者,他们的行为不仅关系到个人的职业发展,更关系到社会的公平正义和公共利益。因此,在对待副业这一问题上,我们应当持谨慎和理性的态度,确保公务员的职业行为符合法律法规和职业道德的要求。