承办奥运会能赚钱吗?这是一个备受关注的话题。奥运会作为全球规模最大的体育盛事,不仅吸引了无数运动员和观众的目光,也引发了各国政府和企业的激烈竞争。然而,承办奥运会的经济收益究竟如何,一直是争议的焦点。有人认为奥运会能够带来巨大的经济红利,推动城市基础设施建设和旅游业发展;也有人认为奥运会耗资巨大,往往导致财政赤字,得不偿失。

要探讨这一问题,首先需要了解奥运会的经济运作模式。奥运会的收入主要来自四个方面:赞助商的赞助费用、电视转播权收入、门票销售和奥运纪念品销售等周边产品。这些收入看似可观,但与庞大的承办费用相比,往往显得杯水车薪。承办奥运会的费用主要包括场馆建设、基础设施改造、安保费用、运营成本等,动辄数十亿美元,甚至上百亿美元。

以2004年雅典奥运会为例,希腊政府为承办奥运会投入了约150亿美元,而实际收入却远低于预期,导致希腊财政状况恶化,甚至被认为是引发其后金融危机的重要因素之一。类似的情况也出现在2016年里约奥运会,巴西政府投入了约120亿美元,但赛后留下了巨额债务和大量闲置场馆,经济收益并不理想。

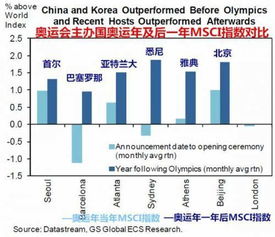

然而,奥运会的经济效应并非全然负面。长期来看,奥运会能够提升城市的国际知名度,吸引更多的旅游和投资。1992年巴塞罗那奥运会就是一个成功的案例。巴塞罗那通过奥运会彻底改造了城市基础设施,提升了城市形象,吸引了大量游客和投资,带动了经济的长期增长。根据相关研究,巴塞罗那奥运会后的十年间,城市旅游收入增长了近三倍,经济发展速度显著加快。

此外,奥运会还能带来就业机会的增加。承办奥运会需要大量的人力资源,从场馆建设到赛事运营,再到旅游服务,各个环节都需要大量的劳动力。这不仅能够缓解当地的就业压力,还能提升劳动者的技能水平,促进人力资源的发展。

然而,奥运会的经济效应并非立竿见影,而是需要长期的积累和合理的规划。如何平衡短期投入和长期收益,是承办奥运会成败的关键。首先,承办城市需要在场馆建设上注重实用性和可持续性,避免赛后出现大量闲置场馆。其次,政府需要制定科学的经济规划,充分利用奥运会的品牌效应,吸引更多的投资和游客。此外,还需要加强与国际奥委会的沟通合作,争取更多的经济支持。

从历史经验来看,承办奥运会的经济收益因城市而异,既有成功的案例,也有失败的教训。成功的城市往往具备以下几个共同特点:一是政府高度重视,制定了科学合理的承办计划;二是注重基础设施建设,提升了城市的整体竞争力;三是充分利用奥运会的品牌效应,吸引了大量的投资和游客;四是注重赛后场馆的再利用,避免了资源浪费。

以北京2008年奥运会为例,中国政府在筹备过程中投入了大量资金,用于场馆建设和城市基础设施改造。奥运会结束后,北京不仅留下了鸟巢、水立方等标志性建筑,还通过合理的规划和运营,将这些场馆转化为文化旅游景点和体育赛事举办地,实现了资源的有效利用。此外,北京奥运会还极大地提升了中国的国际形象,吸引了大量外资和游客,推动了经济的快速发展。

然而,即便是成功的案例,也难以掩盖奥运会的巨额投入和高风险。承办奥运会不仅需要雄厚的经济实力,还需要高超的运营能力和长远的战略眼光。对于一些经济基础薄弱、管理经验不足的城市来说,承办奥运会可能是一场得不偿失的豪赌。

综上所述,承办奥运会能否赚钱,取决于多方面的因素。短期来看,奥运会的巨额投入往往难以通过直接收入收回成本;但长期来看,奥运会能够提升城市的国际知名度,吸引投资和游客,带动经济的长期增长。因此,对于有意承办奥运会的城市来说,关键在于如何制定科学合理的承办计划,平衡短期投入和长期收益,充分利用奥运会的品牌效应,实现经济的可持续发展。

在未来的奥运会承办过程中,各国政府和城市需要更加理性地看待奥运会的经济效应,避免盲目追求短期利益,而是要注重长期的战略规划和发展。只有这样,才能让奥运会真正成为推动城市和国家发展的强大动力。