在社交影响力成为个人与品牌核心竞争力的时代,“如何刷10万名片赞以提升社交影响力?”成为许多追求快速曝光者的焦点问题。名片赞作为社交场景中最直观的认可指标,其数量常被视作影响力大小的量化体现。然而,当“刷赞”从辅助手段异化为核心策略时,我们更需追问:10万赞的背后,究竟是影响力的真实跃升,还是数字泡沫的短暂膨胀?

名片赞的本质是社交货币的量化体现。在微信、LinkedIn等职场社交平台中,一条名片的点赞数往往传递着“此人受认可程度”“内容价值高低”的潜台词。对于求职者、创业者或行业KOL而言,高赞名片意味着更强的信任背书——当潜在合作伙伴看到10万+的赞时,潜意识中会默认“此人具备一定影响力”。这种认知偏差使得“刷赞”有了生存土壤:人们相信,数字能撬动更多关注,进而形成“高赞-高曝光-高影响力”的正向循环。

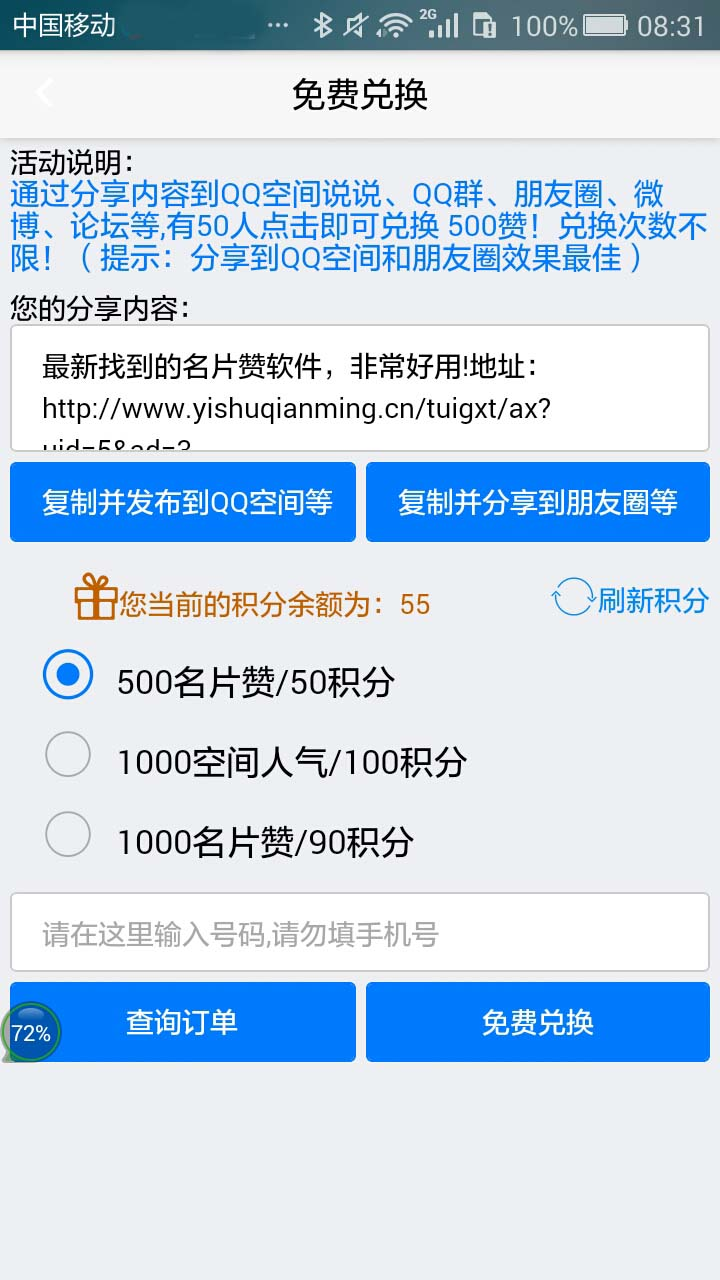

技术上,“刷10万赞”并非难事。灰色产业链提供从真人点赞到机器刷量的服务,成本可低至每赞0.1元,10万赞仅需万元左右。但这种“捷径”暗藏多重风险:首先,平台算法对异常流量敏感,一旦被判定为刷量,轻则限流降权,重则封禁账号;其次,虚假赞无法转化为真实互动——10万赞背后可能仅有数百人真正浏览,这种“数据繁荣”反而会在深度交流中暴露“金玉其外,败絮其中”的本质;更重要的是,过度依赖数字堆砌,会让人忽视内容建设与真实连接,陷入“为了赞而赞”的恶性循环。

社交影响力的核心从来不是数字,而是价值连接。试想,若某人的名片有10万赞,但互动率不足1%,内容多为转载或空洞口号,这样的“高赞”反而会成为职业污点,让合作方质疑其真实影响力。相反,一位仅有1万赞但每条评论都认真回复、持续输出干货的从业者,更容易获得高质量人脉与信任。真正的社交影响力,是他人因你的价值而主动传播,而非因数字堆砌而被动关注。10万赞若脱离了真实的专业能力、人格魅力或内容价值,便如无根之木,难以在社交生态中扎根。

那么,如何合理利用“名片赞”这一工具,而非被其绑架?首先,明确“赞”的定位:它是影响力的结果,而非目标。与其纠结如何刷10万赞,不如聚焦内容质量——通过行业洞察、案例拆解、经验分享等干货内容,吸引真实用户主动点赞。其次,善用社交平台的推荐机制:例如在LinkedIn中,高频互动(评论、转发)能提升账号权重,让名片获得更多自然曝光,进而积累真实赞数。最后,将“赞”转化为信任:当收到点赞时,主动与对方建立连接,通过私信交流、内容共创等方式,将“数字认可”沉淀为“人脉资源”。这样积累的10万赞,才能真正成为社交影响力的“加速器”,而非“泡沫”。

值得注意的是,社交影响力的“马太效应”在数字时代被进一步放大:高赞账号更容易获得平台推荐,从而吸引更多赞,形成强者愈强的循环。但这并不意味着“刷赞”是入场券——平台算法正在迭代,更注重互动质量与内容原创性。那些依赖虚假数据维持的“高赞”,终将在算法清洗中现出原形,反而损害长期影响力。

归根结底,“如何刷10万名片赞以提升社交影响力?”这一问题的答案,不在于“刷”的技术,而在于“赞”的本质——它是对价值的认可,而非对数字的追逐。在社交影响力构建的长跑中,10万赞可以是里程碑,但绝不能成为终点。唯有将精力投向真实价值输出、深度关系经营,才能让每一张名片的点赞,都成为影响力的真实注脚,而非昙花一现的数字泡沫。