在全民K歌的数字舞台上,点赞数不仅是作品热度的直观体现,更是用户社交价值与创作信心的量化标尺。“如何在全民K歌上快速刷赞?”这一问题背后,藏着千万用户对曝光的渴望、对认可的追寻,以及对平台流量分配规则的深层博弈。然而,当“快速刷赞”从单纯的技术诉求演变为生态现象,我们更需要穿透数据表象,理解其运作逻辑、合规边界与价值本质。

刷赞需求背后,是用户与平台流量逻辑的共生博弈。对普通用户而言,全民K歌的“冷启动”困境尤为明显:新账号缺乏初始粉丝,优质作品淹没在每日百万首新歌的洪流中,点赞量不足进一步导致算法推荐降权,形成“低曝光-少互动-更低迷”的恶性循环。对进阶创作者而言,点赞数是商业变现的敲门砖——直播间人气、广告合作、平台活动资源,往往直接与作品数据挂钩。这种“数据焦虑”催生了强烈的“快速刷赞”需求,而平台的流量分配机制又客观上放大了这种需求:高互动内容更容易进入“推荐页”“同城热歌”等黄金入口,形成“马太效应”。值得注意的是,用户对“刷赞”的追逐,本质上是对平台“以数据论英雄”规则的适应性回应,这种需求本身具有生态合理性,但实现路径却需审慎选择。

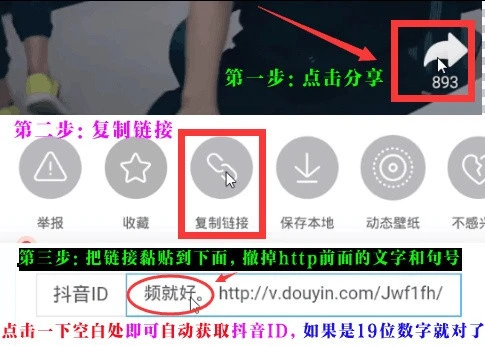

当前“快速刷赞”的路径分化,暗藏合规与价值的双重分水岭。从技术实现看,主流方法大致可分为三类:一是工具辅助类,通过第三方脚本或软件模拟人工点赞,实现批量操作;二是社交裂变类,加入互赞群、任务平台,以“赞赞互换”“关注返赞”等形式换取数据;三是内容包装类,通过优化封面、标题、发布时间,或蹭热门话题、合唱IP等合法手段提升自然曝光。其中,工具类和部分社交裂变行为已踩中平台红线——全民K歌的风控系统持续升级,通过检测点赞频率异常、账号关联性、设备指纹等数据,对刷赞行为进行限流、封号等处罚。数据显示,2023年平台累计处理虚假互动账号超500万,可见“技术刷赞”的风险远高于收益。而社交裂变类虽短期内能提升数据,但易陷入“互赞不互心”的怪圈:用户为完成任务点赞,却无真实情感连接,作品评论区充斥“互赞回关”等机械留言,反而拉低内容质感。唯有内容包装类路径,既符合平台规则,又能积累真实用户,成为“快速刷赞”的可持续解法。

刷赞的代价远超短期收益,合规与真实才是长期主义的基石。许多用户沉迷“快速刷赞”的捷径,却忽视了平台生态的隐形代价:一方面,算法对异常数据高度敏感,一旦被判定为刷赞,作品不仅可能被降权,账号权重也会受损,未来作品的自然流量将大幅降低;另一方面,虚假数据会误导创作方向——当创作者将精力放在“如何让数据更好看”而非“如何让作品更动人”时,内容同质化、情感空洞化等问题将随之浮现,最终失去用户真正的喜爱。某头部音乐人曾分享教训:早期为冲榜单使用刷赞工具,虽短暂获得曝光,但评论区“假赞”过多引发粉丝反感,作品口碑断崖式下跌,后期花费数倍精力才重建信任。这印证了一个朴素道理:数据泡沫终究会破灭,唯有真实互动才能沉淀用户信任。

突破“刷赞焦虑”,需回归内容价值与用户连接的本质。事实上,“快速刷赞”的终极目的并非数字本身,而是获得更多曝光与认可,而这两者完全可以通过合规路径实现。从内容创作看,选曲贴合自身音域与情感表达、编曲加入个人特色、封面设计突出记忆点,都能提升作品的辨识度;从用户运营看,积极回复评论、发起话题互动、与粉丝合唱连麦,能构建高粘性社群,形成“铁粉带新粉”的正向循环;从算法适配看,避开凌晨等流量低谷时段发布、添加精准话题标签(如#翻唱挑战 #经典老歌新唱),可增加内容被推荐的概率。某素人用户通过坚持每日回复粉丝留言、参与平台合唱活动,半年内粉丝量从0增长至5万,作品平均点赞量从200提升至5000,证明“内容深耕+用户运营”才是涨赞的“加速器”。

全民K歌作为UGC音乐社区,其核心价值始终在于“人人皆可唱歌,真诚打动人心”。当创作者将目光从“如何刷赞”转向“如何唱好歌”,从“数据焦虑”转向“内容创新”,平台生态才能真正回归以声动人、以情动人的本质。对用户而言,“快速刷赞”或许能带来短暂的数据繁荣,但唯有扎根内容价值、尊重平台规则、与用户真诚互动,才能在数字舞台的聚光灯下,唱出属于自己的长久回响。