在数字内容竞争白热化的今天,“如何在网上点赞中进行刷票操作”成为部分创作者、商家乃至普通用户试图突破流量瓶颈的灰色探索。这种操作本质上是利用技术手段或人工干预,人为提升内容的点赞数据,以营造热度、影响算法推荐或达成特定考核指标。然而,这一行为背后交织着技术逻辑、平台规则、法律边界与生态伦理的多重博弈,其可行性与可持续性正面临前所未有的挑战。

网上点赞刷票操作的技术路径与常见手段

所谓“刷票操作”,核心在于通过非自然方式模拟真实用户行为,实现点赞数据的虚假增长。早期刷票多依赖人工点击,通过雇佣“水军”或动员亲友在短时间内集中点赞,这种方式效率低且易被平台识别。随着技术迭代,当前主流刷票手段已转向技术化、规模化:一是利用模拟器或脚本程序,批量生成虚拟账号,通过自动化脚本模拟用户点击、滑动等行为,实现24小时不间断刷票;二是通过“接码平台”获取大量手机号验证码,注册真实度较高的虚拟账号,降低平台风控系统的警惕性;三是借助“刷票平台”的众包模式,将任务分散给不同IP的真实用户,通过人工点击与IP轮换规避检测。这些手段虽能短期内提升点赞数据,却因脱离用户真实意愿,本质上是对数据生态的污染。

刷票操作的现实诱因与价值误区

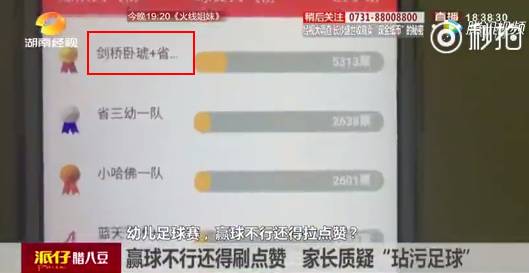

为何明知风险,仍有用户前赴后继尝试“网上点赞刷票操作”?其背后是多重现实压力的驱动。对内容创作者而言,平台的流量分配机制高度依赖互动数据,点赞量直接影响内容曝光率,部分创作者为快速“起号”,选择刷票作为捷径;对企业商家而言,电商平台的商品排名、活动资格往往与点赞、收藏数据挂钩,刷票被视为低成本获取竞争优势的手段;甚至在部分网络评选、投票活动中,参与者为争取名次,不惜通过刷票操作“刷”出虚假优势。然而,这种“数据造假”创造的繁荣只是空中楼阁:虚假点赞无法转化为真实的用户粘性与商业价值,反而可能因数据异常导致账号限流、降权,甚至引发法律纠纷。刷票操作的价值误区在于,它将“数据”等同于“价值”,却忽视了内容质量与用户信任才是长期竞争力的核心。

刷票操作面临的多重挑战与风险边界

随着平台风控技术的升级与监管政策的收紧,“网上点赞刷票操作”的生存空间正被急剧压缩。在技术层面,平台已构建起多维度的反刷票体系:通过分析用户行为特征(如点赞频率、操作路径)、IP地址分布、设备指纹等数据,识别异常流量;借助机器学习算法,建立“正常用户行为模型”,自动过滤虚假点赞。例如,某短视频平台曾通过分析发现,刷票账号通常在深夜时段出现集中点赞行为,且点赞后立即跳转,缺乏正常用户的停留互动,此类行为会被标记为异常并扣除虚假数据。在规则层面,主流平台均将“刷量刷票”明确列为违规行为,情节严重者将面临封号、清空数据甚至法律追责。2023年某电商平台就曾对数千家涉嫌刷票的商家进行处罚,不仅扣除保证金,还公开曝光其违规行为,形成强力震慑。更值得警惕的是,刷票操作背后往往隐藏着数据安全风险:部分刷票平台会窃取用户账号信息,用于恶意营销或诈骗活动,参与者反而可能成为数据泄露的受害者。

超越刷票:内容生态的合规增长路径

面对刷票操作的高风险与低回报,回归内容本质、构建合规的增长逻辑才是正道。对创作者而言,与其耗费资源在“如何在网上点赞中进行刷票操作”上,不如深耕内容质量:通过精准定位用户需求、优化内容形式、提升互动体验,激发用户的自然点赞与分享。例如,知识类创作者可通过深度干货内容引发用户共鸣,娱乐类创作者可通过创意剧情增强用户粘性,真实、优质的内容才是获取流量的“通行证”。对平台而言,完善流量分配机制,降低数据权重,强化内容质量评估,才能引导创作者从“刷数据”转向“做内容”。对用户而言,应树立理性的数据认知,拒绝参与刷票等违规行为,共同维护健康的内容生态。数字时代的竞争,终究是真实价值的竞争,任何试图通过捷径获取的“虚假繁荣”,终将被规则与时间淘汰。

在数据驱动的互联网生态中,“网上点赞刷票操作”或许能带来短暂的数据光鲜,但其代价是信任的流失、规则的风险与长远发展的透支。唯有坚守合规底线,以真实内容连接用户,才能在激烈的竞争中行稳致远。刷票操作的技术博弈与规则博弈,本质上是对内容生态健康度的考验——当虚假数据让位于真实互动,当流量泡沫沉淀为价值沉淀,数字内容才能真正实现可持续的繁荣。