刷赞服务作为社交媒体流量运营的常见手段,其效果与用户预期常存在偏差。当刷赞数量未达标、互动质量不达标或账号安全受损时,清晰的退款流程成为保障用户权益的关键。然而现实中,因退款标准模糊、操作流程繁琐、责任界定不清等问题,多数用户即便符合退款条件也难以顺利拿回款项。要解决这一痛点,需从流程设计、责任划分、用户沟通三个维度构建标准化退款机制,确保用户在服务未达预期时能高效、透明地完成退款。

刷赞服务退款问题的根源,在于行业长期缺乏统一规范与信息透明度。当前刷赞市场鱼龙混杂,部分平台为吸引用户承诺“100%见效”“24小时上赞”,却未明确“效果”的具体衡量标准——是单纯的数量达标,还是需包含真实互动率?是否因账号自身违规(如频繁发布营销内容)导致刷赞失败?这些模糊地带为退款埋下隐患。用户下单时往往仅关注价格与数量,未仔细阅读退款条款;而平台则可能以“用户操作不当”“账号环境异常”等理由推诿,导致用户陷入“举证难、沟通难、到账难”的困境。此外,刷赞服务本身处于灰色地带,多数平台未明确标注“违反平台规则”,一旦出现问题,用户既不敢通过正规渠道投诉,也难以维权,进一步加剧了退款难度。

退款流程设计的核心,在于将“预期效果”具象化、可量化,并建立标准化操作路径。首先,平台需在服务页面明确列出“退款触发条件”,例如:购买1000个赞,实际到账数量不足90%(即未达900个);刷赞后7日内互动率低于行业均值50%;或因刷赞导致账号被平台警告、限流等。这些标准需具体、可验证,避免使用“效果不佳”等主观表述。其次,流程需分为“用户申请-材料审核-责任判定-退款执行”四步,每步设置明确时限与反馈机制。用户申请时需提交订单号、未达标数据截图(如第三方数据工具显示的点赞量)、账号异常证明(如平台处罚通知),平台需在24小时内审核材料并反馈结果,若判定需退款,应在3个工作日内完成款项原路返还——这一流程需在用户下单前以醒目方式提示,确保用户知情权。

责任划分是退款流程中最易产生争议的环节,需以“服务合同”为核心,避免平台单方面免责。若因平台技术问题(如刷赞系统故障、资源库枯竭)导致数量不达标,或因刷赞账号异常(如使用违规IP、被平台识别为营销号)导致账号受损,责任应完全由平台承担,需全额退款并赔偿用户损失(如账号限流期间的流量损失补偿)。若因用户自身操作不当(如刷赞期间频繁修改密码、发布违规内容)导致服务中断,平台可扣除部分服务成本后退还剩余款项;若因用户账号本身处于“高风险状态”(如曾被平台处罚、粉丝量异常),平台需在服务前明确告知风险,用户仍坚持下单的,可不予退款——但前提是平台需提供账号风险检测报告作为依据。这种“权责对等”的划分,既能避免平台滥用“免责条款”,也能减少用户无理退款的情况。

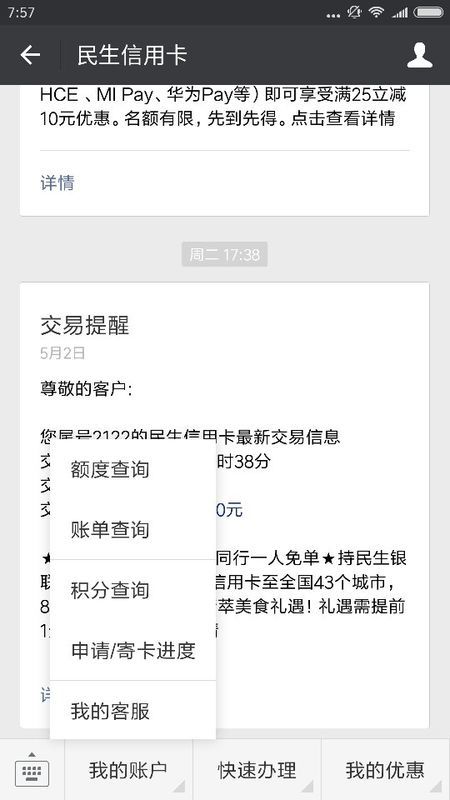

提升退款成功率的关键,在于用户证据链的完整性与沟通效率。多数用户退款失败的原因在于材料不足,例如仅提供订单截图,却未对比刷赞前后的数据变化。正确的做法是:通过第三方数据工具(如新抖、灰豚数据)截图记录刷赞前的点赞量、互动率,再保存刷赞后的数据对比,形成“时间+数据+结果”的完整证据链。若账号出现异常,需保存平台官方处罚通知(如微信后台的“账号限制功能”提醒、微博的“社区公告”截图),而非仅凭主观感受。同时,用户需优先通过平台官方客服渠道提交申请,避免通过非正规途径(如私人微信)沟通——正规渠道的沟通记录可追溯,若平台拒绝退款,用户可凭记录向监管部门投诉。对于小额退款(低于500元),平台可简化流程,用户提交基础材料后自动审核通过,提升用户体验。

从行业趋势看,随着监管趋严,刷赞服务正向“规范化透明化”转型,退款流程的完善将成为平台竞争力的核心要素。2023年网信办开展的“清朗·打击流量造假”专项行动中,明确要求“网络服务提供者需公示服务规则,畅通投诉退款渠道”,这意味着模糊退款条款、推诿用户责任的行为将受到严惩。对用户而言,选择刷赞服务时需优先考虑“退款条款清晰、审核流程透明”的平台,下单前保存服务承诺截图,保留沟通记录;对平台而言,建立“标准化退款+主动风险提示”机制,不仅能减少纠纷,更能通过诚信服务积累用户信任,实现长期发展。毕竟,流量运营的本质是价值传递,而信任,才是所有服务可持续的基石。