表弟在网络上刷赞网的行为,本质上是虚拟社交价值与现实心理需求失衡的产物。当“点赞”成为社交货币,当数字互动量被异化为个人价值的量化指标,刷赞便从个别现象演变为年轻群体中隐蔽的社交策略。这种行为背后,交织着心理认同、社交压力、现实需求与技术便利的多重动因,需要从个体心理、社交环境、现实压力与技术生态四个维度拆解其深层逻辑。

心理认同焦虑:虚拟数字的自我价值锚定

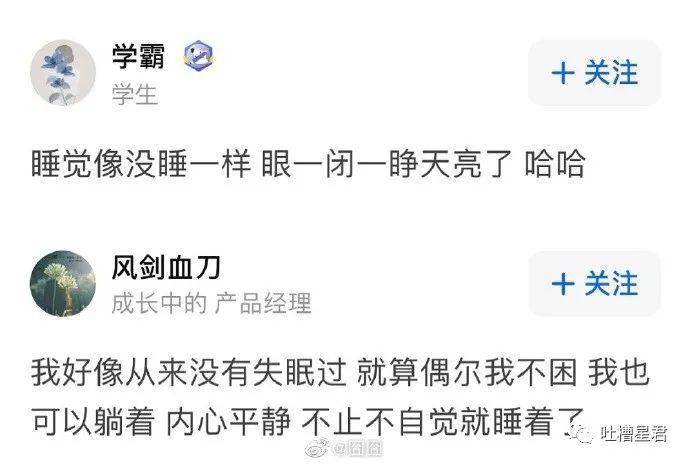

对表弟这样的Z世代年轻人而言,社交媒体的点赞数早已超越简单的“喜欢”,更像是一张张社交货币。在现实社交中,个体价值往往通过长期互动、情感联结逐步建立,但在虚拟空间里,点赞数成为即时可量化的“成就指标”。当表弟发布一条动态后,若获得的点赞数远低于预期,内心便可能产生“不被认可”的焦虑感——这种焦虑并非源于内容本身的质量,而是对“自我价值被看见”的迫切需求。刷赞网恰好提供了快速满足这种需求的捷径:几十块钱就能买来上百个点赞,瞬间将“无人问津”的动态变成“受欢迎”的证据。这种通过数字造假获得的即时反馈,本质上是对抗现实社交中“价值确认延迟”的心理补偿,也是年轻群体在虚拟世界里锚定自我价值的无奈选择。

社交环境压力:同龄人竞赛与平台规则异化

社交媒体的算法机制正在悄然重塑年轻人的社交逻辑。平台通过“热门推荐”“互动优先”等规则,不断强化“高点赞=优质内容”的认知,形成一种隐性的社交马太效应——拥有更多点赞的用户,更容易获得更多曝光,进而吸引更多真实互动。表弟刷赞的行为,很大程度上是这种环境压力下的被动适应。当同龄人都在晒“999+”的点赞截图,当班级群里的同学因为高点赞动态获得更多关注,刷赞便从“作弊”变成“跟上节奏”的必要手段。更关键的是,部分平台将点赞数与“社交影响力”直接挂钩,甚至将其作为开通直播权限、获得流量扶持的隐性门槛。这种规则异化让刷赞从个人行为演变为群体性策略:表弟刷的不是赞,而是不被边缘化的社交入场券。

现实需求驱动:流量变现与职业发展的隐性门槛

在“流量即资源”的当下,社交媒体账号的“数据表现”已延伸至现实领域。对表弟这样的大学生或初入职场的年轻人而言,一个拥有高点赞、高互动的账号,可能成为兼职、实习甚至求职的“加分项”。例如,某些品牌方在选择推广对象时,会优先考虑点赞数过万的“素人”;一些校园活动的主办方,也会通过社交媒体互动数据筛选参与者。表弟刷赞,可能是为了积累“初始流量”,为后续的兼职接单、校园影响力铺路。此外,部分短视频平台将点赞量与收益直接挂钩,即使是对普通用户,高点赞也能带来微薄的“流量分成”。这种现实利益的驱动,让刷赞从单纯的“社交虚荣”变成带有功利色彩的“投资行为”——表弟或许认为,现在的刷赞投入,未来能在流量变现中获得回报。

技术生态便利:灰色产业链的低门槛与即时满足

刷赞行为的泛滥,离不开技术生态的“推波助澜”。如今,刷赞网早已形成成熟的灰色产业链:从“人工点赞”到“机器刷量”,从“单平台刷赞”到“多平台套餐”,价格低至几块钱就能买来几十个赞,且操作流程简单——只需提供账号链接和点赞数量,几分钟内就能完成“数据充值”。这种低门槛、高效率的技术服务,让刷赞变得像“网购”一样便捷。对表弟而言,刷赞不再是需要偷偷摸摸的“违规操作”,而是像“给手机充话费”一样日常的数字行为。更关键的是,技术提供的“即时反馈”机制强化了这种行为:点赞数在短时间内激增带来的成就感,远超过真实互动的延迟满足。这种“低成本+高反馈”的技术生态,让刷赞从个别选择变成群体性习惯。

深层反思:虚拟社交与真实需求的错位

表弟刷赞的行为,本质上是年轻群体在虚拟社交中迷失自我需求的缩影。当“点赞数”成为衡量社交价值的唯一标准,当真实情感互动被数字竞赛取代,个体反而陷入了更深的孤独——通过刷赞获得的“虚假受欢迎”,无法替代现实中的人际联结。破解这一困境,需要从三个层面入手:平台应优化算法逻辑,减少对点赞数的过度依赖,鼓励真实互动;家庭与学校需引导年轻人树立健康的社交认知,区分“虚拟数据”与“真实价值”;个体则需意识到,真正的社交认同,从来不是靠刷赞得来的,而是源于真诚的沟通与情感共鸣。对表弟而言,或许只有当他停止追逐虚假的数字游戏,才能在虚拟与现实的平衡中,找到真正的自我价值。