在社交网络深度渗透日常生活的当下,“名片赞”已成为衡量个人社交价值与商业潜力的隐性标尺。而围绕“刷赞”形成的灰色产业链中,“亿网卡盟”作为被频繁提及的平台,其用户画像与刷赞动机远比“虚荣心”三字复杂——刷赞的究竟是谁?他们的真实需求如何驱动着这条产业链的运转?要回答这个问题,需穿透表层数据造假现象,直击不同群体的生存焦虑与利益博弈。

个人用户中的“职场隐形竞争者”构成了刷赞群体的基础层。这部分用户以25-35岁的职场新人、自由职业者及求职者为主,他们正处于社交资源积累的关键期,却面临“人脉断层”的现实困境。某互联网公司运营专员小林透露,她在跳槽前曾通过亿网卡盟购买了200个名片赞,“HR看到LinkedIn上有几百个赞,会下意识觉得你的内容有价值,至少证明你在行业里不是透明人。”这种“社交货币”的兑换逻辑,在竞争激烈的职场中形成恶性循环:当身边人通过刷赞制造“高价值人设”,个体不得不被动加入数据竞赛,否则可能错失机会。更隐蔽的是自由职业者群体,如设计师、咨询师,他们需要高赞名片作为“信任背书”,让潜在客户相信“选择你是经过市场验证的”。这种需求并非单纯虚荣,而是缺乏传统组织背书下的生存策略——在陌生人经济中,点赞数成为最易获取的“资质证明”。

商业主体中的“流量焦虑型商家”构成了刷赞群体的中坚层。随着私域流量成为商业竞争的核心战场,中小企业主发现“名片赞”是最低成本的获客杠杆。某餐饮连锁品牌创始人王先生坦言,他的个人微信名片有近千个赞,“客户看到点赞多,会觉得‘这家店老板人缘好,值得信任’,尤其是对注重人情消费的本地客群,这种数据背书比广告更有效。”亿网卡盟的套餐显示,500个赞仅需39元,而带来的“社交信任感”却能撬动数万元订单。更深层的需求在于平台算法的隐性歧视:微信、LinkedIn等社交平台会优先推送“高互动”内容,低赞名片可能直接被系统过滤,导致商家失去曝光机会。这种算法压力下,刷赞从“可选项”变为“必选项”,形成“不刷等死,刷了找死”的悖论——数据造假能暂时缓解流量焦虑,却可能因平台封号面临更大风险。

产业链中的“专业数据需求方”构成了刷赞群体的顶层设计者。这部分用户以MCN机构、营销团队及数据服务商为主,他们将刷赞视为“流量基建”的一环,通过规模化操作实现商业变现。某MCN机构负责人透露,他们旗下每个素人账号都需要“基础赞数”,“没有赞的账号,哪怕内容再好,广告主也不愿意合作,因为数据看起来‘不真实’。”亿网卡盟提供的“批量刷赞”服务恰好满足这种需求:可按地区、行业、标签精准定向点赞,甚至能模拟真实用户行为轨迹(如先浏览主页再点赞),让数据造假更具隐蔽性。更复杂的是“数据倒卖”产业链,部分用户通过亿网卡盟购买赞数后,会将高赞账号打包出售给需要“快速起号”的买家,形成“刷赞-卖号-再刷赞”的闭环。这种操作不仅扭曲了社交平台的公平性,更让“真实社交”沦为可交易的数字商品。

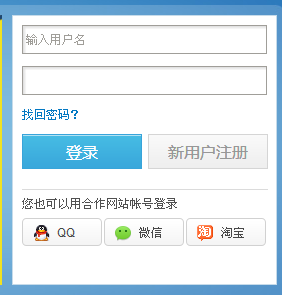

亿网卡盟作为产业链的关键节点,其角色并非简单的“技术服务商”,而是“需求放大器”。平台通过“按量计费+套餐分级”的模式(如9.9元100赞、99元1000赞),将刷赞门槛降至普通用户可承受的范围,同时通过“秒到账”“防封号”等话术降低用户心理防线。更隐蔽的是其“增值服务”:部分套餐附带“评论互动”“粉丝增长”,形成“数据造假生态链”,让用户在不知不觉中陷入“数据依赖”。这种商业模式本质上是对社交平台规则的挑战——当点赞数成为可量化的商品,社交关系的真实性便被彻底解构。

然而,刷赞现象的背后,是整个社交价值评估体系的扭曲。当“谁在刷亿网卡盟的名片赞”这个问题被拆解,我们发现刷赞者并非单纯的“造假者”,而是被算法压力、职场竞争、商业焦虑裹挟的“普通人”。他们的行为看似违背诚信,实则是现有社交评价机制下的无奈选择——在“数据即正义”的时代,真实价值往往被虚假数据掩盖。要打破这一循环,不仅需要平台加强算法监管(如引入“真实互动度”权重),更需要重建社交信任体系:让内容质量而非点赞数成为价值标尺,让真实社交而非数据表演回归本质。或许只有当“名片赞”不再承载过多的功利期待,人们才能放下对虚假数据的执念,重新学会用真诚构建连接。