豆瓣评论刷赞现象日益猖獗,这不仅破坏了平台的公正性,更侵蚀了用户信任的基础。在数字时代,豆瓣作为国内重要的文化社区,其评论系统本应是用户真实反馈的载体,却因刷赞行为而扭曲变形。刷赞现象的本质是人为操纵评论点赞数,通过技术手段或人工方式制造虚假繁荣,掩盖真实评价的多元性。这种行为不仅违背了平台规则,更对整个社交媒体生态构成了潜在威胁。深入剖析这一现象,需从其概念、挑战及趋势入手,方能揭示其深层影响并寻求应对之道。

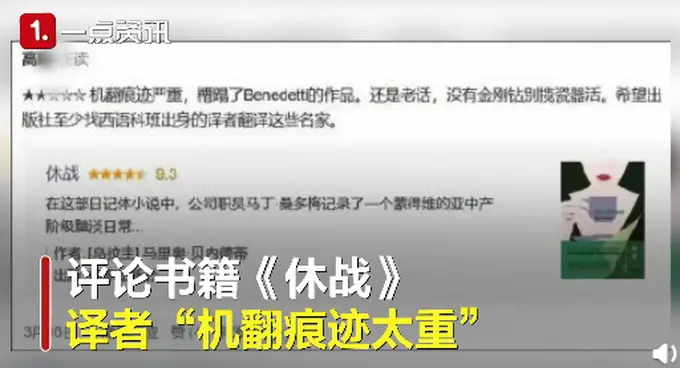

豆瓣评论刷赞现象的核心在于“数据造假”,即通过自动化工具或雇佣水军,对特定评论进行批量点赞,使其在短时间内获得高曝光度。这种行为并非孤立存在,而是源于平台算法的漏洞——点赞数往往被视为评论质量的重要指标,驱动用户更倾向于选择高赞内容。例如,在电影或书籍评价中,刷赞行为可能使劣质作品获得虚假好评,误导消费者决策。同时,这种现象的关联词如“虚假互动”、“评论操纵”也凸显了其系统性风险:它不仅涉及豆瓣平台,更延伸至整个社交媒体产业链,形成黑色产业链条。上下义词如“豆瓣社区”、“用户参与”进一步说明,刷赞行为直接损害了平台的公信力,让真实用户的发声被淹没在虚假数据中。

刷赞现象带来的挑战是多维度的,首当其冲的是信息失真与用户信任危机。当评论点赞数被人为抬高时,用户难以辨别真实反馈,导致决策偏差。例如,在豆瓣热门话题下,刷赞评论可能占据主导,掩盖了负面或中立意见,这破坏了评价体系的客观性。用户信任一旦崩塌,平台的核心价值便荡然无存——豆瓣作为文化爱好者的聚集地,其魅力在于真实交流,而刷赞行为则让这一魅力大打折扣。此外,平台生态失衡是另一重挑战:刷赞行为往往与商业利益挂钩,如推广特定产品或服务,这扭曲了市场公平竞争。资本介入后,刷赞现象可能演变为“流量造假”,进一步加剧平台内容同质化,削弱创新动力。长期来看,这种挑战若不遏制,将导致豆瓣社区活力下降,用户流失风险加剧。

展望趋势,刷赞现象的未来发展呈现双刃剑效应:技术进步既可能加剧问题,也可能催生解决方案。一方面,AI驱动的刷赞工具日益智能化,能模拟真实用户行为,使平台检测难度倍增。例如,基于深度学习的机器人可以批量操作点赞,绕过基础算法审核,这可能导致刷赞行为更加隐蔽和规模化。另一方面,平台反刷赞技术也在迭代升级,如豆瓣引入的机器学习模型,通过分析点赞模式识别异常行为。此外,行业共识逐渐形成,社交媒体监管趋严,刷赞现象面临更严格的法律法规约束。趋势显示,用户意识觉醒是关键——随着信息素养提升,更多人开始主动揭露虚假评论,形成社会监督力量。然而,挑战依然存在:刷赞产业链的隐蔽性使其难以根除,需多方协同应对。

针对刷赞现象的应用与价值,核心在于构建健康生态的积极措施。平台层面,豆瓣需强化算法透明度,如公开点赞权重机制,并引入用户举报通道,快速处理可疑评论。同时,推广“真实认证”标签,鼓励用户绑定社交账号,减少匿名刷赞空间。用户教育同样重要:通过普及辨别技巧,如检查评论时间分布或用户历史记录,提升大众对虚假互动的敏感度。应用价值在于,这些措施不仅能遏制刷赞,还能重塑平台文化——让真实评价回归本位,促进文化产品的良性竞争。例如,在豆瓣小组中,发起“反刷赞”讨论,引导用户分享经验,形成社区共识。此外,跨平台合作是趋势,如与电商平台共享黑名单数据,打击跨平台刷赞行为。这种应用不仅维护了豆瓣的公信力,也为整个社交媒体行业提供了范本。

回归主题核心,豆瓣评论刷赞现象的应对之道,在于技术、监管与用户意识的协同进化。刷赞行为虽是数字时代的顽疾,但并非不可战胜——唯有通过持续创新和多方合力,才能守护真实评价的净土。最终,这不仅关乎豆瓣平台的健康发展,更关乎整个社会对信息真实性的追求。