在QQ这一承载着数代人社交记忆的平台中,点赞功能早已成为日常互动的基础符号。从动态更新到群聊互动,从空间留言到短视频评论,点赞的红色图标无处不在。然而,当点赞数量被赋予超出“认同”本身的意义,刷点赞行为逐渐浮出水面——这种看似简单的操作背后,隐藏着多元主体的复杂动机与行为逻辑。那么,谁在QQ上刷点赞行为呢?深入剖析这一现象,会发现不同群体基于社交需求、商业目的或心理驱动,共同构成了刷点赞行为的生态图谱。

青少年群体是QQ刷点赞行为的核心参与者之一,他们的行为逻辑与社交认同需求紧密相关。处于青春期阶段的学生,对群体归属感有着强烈的渴望,而QQ空间作为他们展示自我、维系同龄人关系的主要场域,点赞数量被天然视为“受欢迎程度”的量化指标。当一条动态收获的点赞寥寥,可能引发“我是不是不够有趣”“朋友是不是不喜欢我”的自我怀疑;反之,高点赞数则能带来即时满足感与社交自信。这种“社交货币”的焦虑,驱使部分青少年主动或被动加入刷点赞行列——通过互赞群、第三方插件或请求好友“回赞”,快速积累点赞数据。更有甚者,会购买“点赞服务”,用少量金额换取数百点赞,将虚拟互动转化为“面子工程”。值得注意的是,青少年的刷点赞行为往往具有从众性:当发现身边同学都在通过某种方式“冲点赞”,个体很难不受影响,形成“不刷就落后”的群体压力。

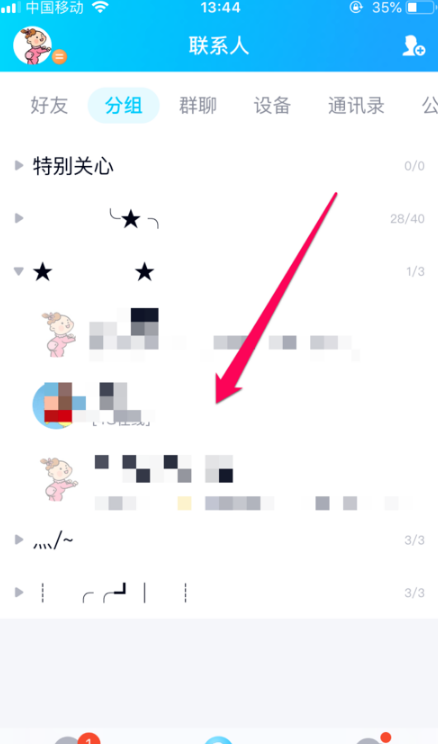

职场人士则是QQ刷点赞行为的另一重要群体,他们的动机更多与印象管理和人脉维系相关。对于许多职场人而言,QQ不仅是社交工具,更是拓展人脉资源的潜在渠道。在QQ群、校友群或行业群中,动态下方的点赞数量可能被解读为“社交活跃度”或“人脉广度”——一条关于工作感悟、行业动态的动态收获大量点赞,能塑造“专业受认可”的形象;而生活化动态的点赞互动,则被视为“合群”“好相处”的证明。因此,部分职场人会通过主动为好友点赞、在群聊中“刷屏式”点赞(如为群成员集体点赞),或引导同事互赞,来维持自己的“社交存在感”。此外,QQ中的“职场社交礼仪”也让刷点赞行为变得微妙:当领导或客户发布动态,及时点赞不仅是礼貌,更可能影响对方对自身态度的认知。这种“印象管理”需求,使得职场人的刷点赞行为带有明显的功利性,他们更关注点赞的“精准性”(如给关键人物点赞)而非互动的真实性。

商家与营销号是QQ刷点赞行为中的商业推手,其核心逻辑围绕流量变现与算法博弈展开。随着QQ平台内容生态的丰富,短视频、直播、商品橱窗等功能逐渐成熟,点赞数据成为衡量内容热度的关键指标。商家或营销号为了提升内容曝光率,会主动刷点赞制造“爆款假象”——一条高点赞的视频更容易被平台推荐给更多用户,从而吸引真实流量、带动商品销售或广告合作。他们通常通过专业“刷量团队”或自动化工具,在短时间内为同一内容集中点赞,甚至采用“养号”策略(长期维护大量真实外观的账号),确保点赞数据的“真实性”。这种行为本质上是对平台算法规则的利用:当系统检测到高互动内容,会默认其“优质”并给予更多流量倾斜。然而,这种虚假繁荣不仅扰乱了平台的内容生态,也让普通用户陷入“点赞陷阱”——在数据误导下消费或关注低质内容,最终损害平台与用户的双重利益。

特殊目的账号(如测试号、水军账号)则构成了QQ刷点赞行为的灰色地带。测试账号通常由开发者或普通用户注册,用于验证QQ功能更新、第三方插件兼容性或点赞系统的反应机制。这类账号的刷点赞行为多为技术性测试,无主观恶意,但若大量存在,仍可能对平台数据造成干扰。而水军账号则是刷点赞产业链中的“主力军”,他们受雇于个人或机构,通过批量操作完成点赞任务。与商家营销号的“精准刷量”不同,水军账号的点赞行为往往缺乏内容筛选,只要目标内容提供链接或关键词,即可自动点赞。这类账号的注册信息多为虚假,头像、昵称高度模板化,活跃时段集中在深夜或凌晨,形成“僵尸点赞”的怪象。水军的存在不仅让点赞数据失去真实性,更助长了“流量至上”的浮躁风气,让QQ的社交属性在数据泡沫中被逐渐稀释。

刷点赞行为的普遍化,背后折射出社交平台发展的深层挑战。当点赞从“表达认同”异化为“数据竞赛”,用户与平台的关系也随之改变:用户陷入“点赞焦虑”,平台则面临数据真实性与用户体验的平衡难题。对于QQ而言,如何通过技术手段识别虚假点赞(如异常点赞频率、账号特征分析),同时引导用户回归点赞的本质意义,将是未来优化的关键方向。而对用户而言,理性看待点赞数据,拒绝被数字绑架,才能让社交回归真诚互动的本真——毕竟,真正的社交价值,从不在于点赞数量的多少,而在于每一次互动背后的温度与共鸣。