在当前中国社会治理结构中,县人大代表作为基层民主政治的重要组成部分,其兼职现象引起了广泛关注。兼职,顾名思义,即在担任人大代表职务的同时,还从事其他职业或社会活动。这一现象不仅反映了人大代表角色的多样性和复杂性,也引发了对其履职效果、利益冲突等方面的深入思考。

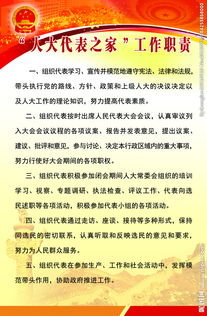

县人大代表作为连接政府与民众的桥梁,肩负着反映民情、参与决策、监督政府等重要职责。然而,兼职身份的存在,使得他们在履行这些职责时,可能面临时间分配、精力投入、利益权衡等多重挑战。如何在兼职与履职之间找到平衡点,确保人大代表职能的有效发挥,成为亟待探讨的课题。

从现实情况来看,县人大代表的兼职现象较为普遍。一方面,兼职代表往往具备丰富的社会经验和专业知识,能够在一定程度上提升人大工作的质量和效率;另一方面,兼职也可能导致代表在履职过程中出现角色冲突、时间不足等问题,影响其代表性和公信力。因此,深入分析县人大代表兼职的利弊,探讨优化兼职制度的路径,对于完善基层民主政治具有重要意义。

首先,兼职代表的多元背景有助于提升人大工作的专业性和广泛性。许多兼职代表在各自领域有着深厚的专业积累,能够从不同角度为人大决策提供宝贵的意见和建议。例如,来自教育界的代表可以就教育政策提出专业见解,企业界的代表则能在经济发展方面提供独到看法。这种多元化的专业背景,使得人大在制定政策时能够更加全面、科学。

然而,兼职代表的角色冲突和时间分配问题也不容忽视。由于同时承担多项职责,兼职代表在时间和精力上难免顾此失彼,难以全身心投入到人大工作中。特别是在利益相关议题的讨论和决策中,兼职代表可能面临利益冲突,影响其公正性和客观性。例如,某企业负责人兼任人大代表,在审议涉及该企业的政策时,其立场和判断可能受到自身利益的影响,难以做到完全中立。

此外,兼职代表的履职效果也受到社会监督和评价机制的制约。由于兼职身份的复杂性,社会公众对兼职代表的履职情况往往难以全面了解和有效监督。这不仅影响了人大代表职能的充分发挥,也可能削弱公众对人大制度的信任和支持。

针对上述问题,优化县人大代表兼职制度势在必行。首先,应明确兼职代表的职责边界,建立健全利益冲突回避机制。通过制定详细的履职规范,明确兼职代表在参与决策、监督政府等方面的职责和义务,确保其在履职过程中能够保持公正、客观。同时,建立利益冲突回避机制,要求兼职代表在涉及自身利益的议题中主动回避,避免利益冲突对决策公正性的影响。

其次,应加强兼职代表的履职培训和能力建设。通过定期组织培训、交流等活动,提升兼职代表的政治素养、法律知识和履职能力,使其能够更好地履行代表职责。同时,鼓励兼职代表积极参与人大各项工作,增强其责任感和使命感。

此外,完善社会监督和评价机制也是优化兼职制度的重要举措。通过建立健全人大代表履职信息公开制度,及时向社会公布兼职代表的履职情况,接受公众监督。同时,引入第三方评估机制,对兼职代表的履职效果进行客观评价,确保其履职行为的规范性和有效性。

在具体实施过程中,还可以借鉴国内外相关经验,探索建立兼职代表履职激励和约束机制。例如,设立人大代表履职专项基金,对履职表现突出的兼职代表给予一定的物质和精神奖励,激发其履职积极性。同时,对履职不力的兼职代表进行必要的警示和约束,确保其履职行为的规范性和有效性。

总之,县人大代表兼职现象既是基层民主政治发展的现实反映,也是完善人大制度需要面对的重要课题。通过明确职责边界、加强履职培训、完善监督评价机制等多方面措施,可以有效优化兼职制度,提升县人大代表的履职效果,为基层民主政治的健康发展提供有力保障。

在未来的实践中,还需不断探索和创新,逐步形成符合中国国情、具有地方特色的县人大代表兼职管理模式,确保人大代表职能的有效发挥,为推动基层民主政治建设注入新的活力。只有在制度层面不断完善,才能使县人大代表兼职现象在促进社会进步、增进民生福祉方面发挥更大的积极作用。