在我国的基础教育体系中,小学阶段是孩子们接受系统教育的起点,也是他们认知世界、培养兴趣、打下坚实基础的关键时期。小学教育的课程设置和考试安排,直接关系到孩子们的知识结构和综合素质的发展。那么,小学究竟有多少科目?这些科目又会有多少考试呢?这些问题不仅是家长和教育工作者关注的焦点,也是社会各界普遍关心的话题。

小学阶段的课程设置旨在全面培养学生的德、智、体、美、劳等方面的发展。根据国家教育部门的规定,小学阶段的课程主要包括语文、数学、英语、科学、品德与社会(或道德与法治)、体育、音乐、美术、信息技术等科目。这些科目的设置不仅涵盖了基础知识的传授,还注重学生综合素质的培养。

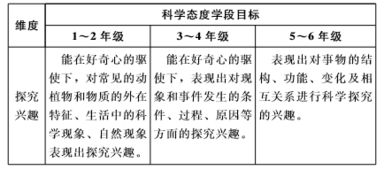

语文作为基础学科,贯穿整个小学阶段,旨在培养学生的阅读理解能力、写作能力和语言表达能力。数学则通过逻辑思维和计算能力的训练,为学生打下坚实的数学基础。英语作为一门外语,从小培养学生的语言兴趣和跨文化交流能力。科学课程则引导学生探索自然现象,培养科学素养和探究精神。品德与社会(或道德与法治)课程则注重学生的思想道德教育和法治意识的培养。

体育、音乐、美术等课程则从不同的角度培养学生的身体素质和审美能力。体育课通过体育锻炼增强学生的体质,培养团队合作精神;音乐课通过音乐欣赏和演唱,提升学生的艺术修养;美术课则通过绘画和手工制作,培养学生的创造力和审美情趣。信息技术课程则让学生从小接触和掌握现代信息技术,适应信息化社会的发展需求。

在考试安排方面,小学阶段的考试主要包括期中考试、期末考试以及平时的单元测试和随堂测验。期中考试和期末考试是对学生阶段性学习成果的全面检测,通常涵盖所有主要科目。语文、数学、英语作为主要科目,考试频率较高,期中、期末考试都是必不可少的。科学、品德与社会(或道德与法治)等科目也会在期中和期末进行考试,但考试形式和难度相对灵活。

体育、音乐、美术等科目虽然不进行传统的笔试,但会通过体能测试、艺术表演等形式进行考核,评估学生的综合素质。信息技术课程则通过上机操作和作品展示等方式进行考核。平时的单元测试和随堂测验则是教师了解学生学习情况的重要手段,有助于及时发现和解决学习中的问题。

除了传统的考试形式,小学阶段还注重过程性评价和综合素质评价。过程性评价通过课堂表现、作业完成情况、小组合作等多方面进行综合评估,全面反映学生的学习过程和进步情况。综合素质评价则通过学生的德、智、体、美、劳等方面的表现,进行全面评价,促进学生的全面发展。

在考试内容方面,小学阶段的考试注重基础知识的掌握和基本技能的训练。语文考试主要包括阅读理解、写作、基础知识等方面;数学考试则涵盖计算能力、逻辑思维、应用题等方面;英语考试则包括听力、口语、阅读、写作等多个方面。科学、品德与社会(或道德与法治)等科目的考试则注重知识的应用和实际问题的解决能力。

值得注意的是,随着教育改革的不断深入,小学阶段的考试内容和形式也在不断优化和创新。越来越多的学校开始注重学生的综合素质评价,减少单一的笔试,增加实践性、探究性的考核内容。例如,语文考试中增加了课外阅读的考察,数学考试中增加了实际问题的解决,科学考试中增加了实验操作等。

此外,小学阶段的考试安排也充分考虑了学生的年龄特点和身心发展规律。低年级的考试形式相对灵活,注重趣味性和互动性,减少学生的考试压力;高年级则逐步增加考试的规范性和难度,帮助学生逐步适应更高阶段的学习要求。

在考试管理方面,学校和教育部门也采取了一系列措施,确保考试的公平、公正和科学。例如,严格考试纪律,规范试卷命题,加强阅卷管理,及时反馈考试结果等。同时,学校和教师也注重通过考试结果的分析,发现教学中的不足,改进教学方法,提高教学质量。

总之,小学阶段的科目设置和考试安排,既注重基础知识的传授,又注重学生综合素质的培养。通过多样化的课程和科学的考试,全面促进学生的全面发展。家长和教育工作者应充分了解小学阶段的课程和考试情况,积极配合学校的教育工作,共同为孩子们的成长创造良好的学习环境。

在未来的教育发展中,我们期待小学阶段的课程和考试能够更加科学、合理,更加注重学生的个性发展和创新能力培养,为孩子们的健康成长奠定坚实的基础。通过不断优化课程设置和考试安排,让每一个孩子都能在小学阶段获得全面而均衡的发展,为未来的学习和生活打下坚实的基础。